Y continuamos con más productos exóticos que se trajeron de América, o ¿ ya pensabais que me había olvidado de algún que otro producto con grandes defensores por todo el globo?

Entre las especies que crecen en el mundo subterráneo, el camote o batata es también un aporte de América para el paladar mundial. Pareciera haber estado en toda América a la llegada de los españoles, quienes lo llevaron al sur de España, Portugal e Italia. Ahí fue alimento de pobres, hasta que alguien rumoreó que podía tener poderes afrodisíacos.

«El cereal de esta gente», como bautiza Benzoni al maíz, era la base del sustento de las culturas mesoamericanas y tenía, asimismo, un importante papel en la dieta de las culturas andinas. En el México azteca, el maíz era la base de la alimentación, al mismo tiempo que estaba presente en los relatos de origen y sistemas religiosos. Especialmente versátil, el maíz era la base para la preparación azteca de tortillas de todos los tamaños y colores. Se rellenaban con pescado o ave y se condimentaban con chile y otras hierbas. El maíz servía asimismo para la preparación de guisos y sopas, sazonados y dulces.

En su descripción del maíz, Tomás López Medel procura acercar lo nuevo y desconocido a lo propio y cotidiano, para lo cual habla del «trigo de Indias». Gonzalo Fernández de Oviedo realiza un ejercicio parecido al comparar los gruesos granos de las mazorcas de maíz con los conocidos garbanzos de España.

En la zona del Perú, había varias formas de consumir el maíz: cocido en agua le llamaban Muti, que ahora traducimos como Mote; tostado le llamaban camcha, que hoy en día llaman cancha; a medio cocer en agua y secado después al sol le llamaban chochoca. Con la harina se preparaban pancitos o tortillas; con el maíz molido se preparaban humitas que se envolvían en hojas -como los tamales mexicanos- o se comía con especies en mazamorra. Cuando se comía la mazorca se hablaba del choclo, análogo al elote mexicano.

Incluso en la zona brasileña hay testimonios que hablan de la importancia del maíz. Hans Staden, autor de una interesante crónica que relata su cautiverio en manos de los indios tupinambas, describe lo siguiente: «Era necesario estar más alerta dos veces en el año que durante el resto, cuando trataban especialmente de invadir el país. Y estas dos épocas era, primero, en el mes noviembre, cuando maduraban unas frutas de nombre Abatí, con las que preparaban una bebida llamada Kaa wy».

La suerte que corrió este grano americano en territorio europeo fue diferente a su importancia absoluta en el continente americano: desde un principio se introdujo en las capas más bajas de la población europea. Los indios americanos, que adoraban el maíz, nunca lo comían solo, y lo utilizaban como complemento de un plato de carne, o lo guisaban junto a unas alubias, pimientos verdes y pescado, la receta original de la tarta de maíz tierno con alubias. Estos complementos proporcionaban las vitaminas y proteínas que le faltaban al maíz. Los pobres que comían en Europa el maíz como si fuese trigo, sin acompañarlo de carne, empezaron a sufrir de la pelagra, `piel áspera’, una enfermedad carencial producida por la falta de proteínas.

El maíz se introdujo primero en la península ibérica. Se tienen datos de su cultivo en Castilla, Andalucía y Cataluña en los primeros años del siglo XVI y en Portugal hacia 1520. En los años siguientes penetra en el suroeste de Francia y el norte de Italia. De ahí pasó a la zona de los Balcanes. No obstante, la población europea no lo considera mayormente durante mucho tiempo, destinándolo para animales.

El maíz aparecerá representado en los comienzos del siglo XVI entre los productos que llevan los americanos en el desfile triunfal del emperador Maximiliano hecho por el artista alemán Hans Burgkmair y en una litografía del año 1542, la primera representación individual de esta especie vegetal.

Finalmente el maíz logró ganar la batalla y se incorporó a la cocina internacional en forma de maizena, palomitas de maíz y aceite de maíz. En África tuvo más éxito aún convirtiéndose en un colaborador para paliar la escasez de alimento.

Los cereales o granos que los europeos conocían antes de venir a América eran las lentejas, los garbanzos, las habas y las arvejas (guisantes para algunos, arbeyos para otros). La adopción de los frijoles (judias, habas, fabas,…) y el cacahuete americanos significó un enriquecimiento proteico considerable de la dieta occidental. Encontraron frijoles en México y el Caribe y pallares y vainas de cacahuete en el Perú.

El cacao, «una cierta manera de pepita a manera de la almendra nuestra que sabe bien», es otro producto de origen americano que llamó la atención de los europeos en los primeros años del descubrimiento y conquista de este nuevo mundo. Lo que en un principio se veía con extrañeza y distancia, terminaría siendo absoluta y completamente aceptado por el mundo occidental y traería una fuerte revolución culinaria y cultural. Pedro Mártir, secretario de los Reyes Católicos, lo incluye en sus Décadas y explica que cuando «se ha secado, lo trituran en forma de harina; para la hora de comer o de cenar los criados cogen orzas, hidrias o cántaros, toman el agua necesaria y echan una cantidad de polvo en proporción de la bebida que quieren preparar».

«El árbol del cacao y manera que tienen los indígenas de obtener fuego» es el título que acompaña un dibujo de la obra de Girolamo Benzoni. El texto alude al árbol que lo produce, que es descrito a través del hábitat donde se desarrolla y las técnicas para que crezca sin que el sol le haga daño. Su fruto tiene forma de almendra y nace en unas calabazas de una longitud y grosor parecidos a los del pepino, son las comparaciones de las que echa mano el cronista para poder compartir con otros este producto nunca antes visto por los europeos. Prosigue relatando que el cacao tarda un año en madurar y cuando está listo se recolecta, se coloca el fruto sobre unas esteras, lo ponen a secar al sol y cuando lo quieren beber, lo secan al fuego en una olla. Lo muelen con piedras y disolviéndolo un poco en agua y a veces con un pellizco de pimienta, lo beben, «siendo un brebaje que a mí me parece más de cerdos que de hombres». Tal como lo consumieron Moctezuma y Cortés, el chocolate era una bebida fría y con la consistencia de la miel, por lo que se tomaba con cuchara. Se preparaba con ají, vainilla y maíz molido. Hay quienes creen que los aztecas le incluían afrodisíacos naturales.

A pesar de la incesante búsqueda europea de especies con que sazonar sus preparaciones, esta combinación de chocolate con condimentos no les agradaba a los europeos. El chile y otros aderezos que originalmente usaban los mexicanos en su preparación del chocolate, fueron con el tiempo aceptados pero desligados del cacao. Este, en cambio, para ser adaptado al paladar europeo, hubo de aliarse con el azúcar, la leche y otras especies como la vainilla, también americana.

Con el chocolate aparecen asimismo una serie de anécdotas reales que endulzan su historia. Cuentan que la infanta María Teresa de España, al casarse con Luis XIV de Francia le habría entregado el secreto de la receta de chocolate como regalo de novios. Otros cuentan que no fue hasta que la reina Ana de Austria, esposa del rey Luis XIII de Francia, lo nombrara «la bebida oficial de la corte francesa» en el año 1615, que no cambió su estatus de bebida bárbara.

Un aspecto interesante de la percepción europea del cacao, junto con su sabor, fue el supuesto poder vigorizante y afrodisíaco que se le atribuyó. En un tiempo bebida de los dioses y luego de hombres que querían ser físicamente fuertes y poderosos, este brebaje de procedencia americana influyó con sus eventuales poderes en la alimentación de una idea salvaje y prodigiosa de la naturaleza americana. A su real valor nutritivo se sumó este valor casi mágico y milagroso que hizo del chocolate un alimento rico y exótico. En el siglo XVIII, se ofrecían chocolates curativos de muchas variedades en las farmacias europeas: chocolate purgante a la magnesia, chocolate de arroz y de cereal y otro con extractos de carne para niños y adultos convalecientes. Los médicos y científicos aseguraban que el café, el té y el chocolate sentaban bien.

Junto con todas estas bondades descritas, el chocolate, por ser un líquido, tenía la propiedad de no romper con el ayuno católico, lo que la convirtió en una bebida popular en todas las tierras del catolicismo mediterráneo.

El cacao fue el gran revolucionario de la industria del dulce, de la repostería y de la bebida, con repercusiones económicas y sociales de gran impacto desde el siglo XVII. En los salones franceses del siglo de las luces, se servía café o chocolate a los invitados. Hombres intelectuales departían los temas de actualidad acompañados de una taza de chocolate.

Aguacate, palta o avocado son los nombres con que llamamos a ese especial fruto de carne verde que se encontraba extendido por todo el continente americano cuando llegaron los europeos. No se le representó mucho ni en los registros indígenas ni en los europeos. Se le menciona en la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, el año 1526, pero asociado a las peras: «En tierra firme hay unos árboles que se llaman perales, pero no son perales como los de España, mas son otros de no menos estimación… Echa este árbol unas peras de peso de una libra, y muy mayores, y algunas de menos; pero comúnmente son de a libra, poco más o menos; y la color y el talle es de verdaderas peras, y la corteza algo más gruesa, pero más blanda, y en el medio tiene una pepita como castaña injerta, mondada».

Se dice que el primer árbol de aguacate que floreció en Europa fue en un jardín botánico en Holanda al comienzo del siglo XVIII.

Las calabazas son también de estas latitudes, de las tropicales, de preferencia. Incluso los zapallitos italianos son americanos, así como el zapallo grande que en Perú se usa para cocinar el locro. Respecto a su representación y difusión, durante la segunda mitad del siglo XVI, pinturas y dibujos europeos mostraban calabazas, zapallos y calabacines de todo tipo.

Existían en la América precolombina unas fresas salvajes pequeñas y rudimentarias. No sería hasta 1712 que Amadeo Francisco Frezier, en un viaje por América del Sur, pasando por Concepción se llevó a Francia cinco plantitas de una fresa bastante atractiva, que devino llamarse Fragaria chiloensis. La cruzaron con otra alemana y se obtuvo una nueva y muy grande.

La piña aparece en las crónicas desde los primeros años del descubrimiento y llega a ser considerada la reina de la frutas: «nace en unas plantas como carcos a manera de las sabrías, de muchas pencas, pero más delgadas que las de las sabría, y mayores y espinosas; y de en medio de la mata nace un tallo tan alto como medio estado, poco más o menos, y grueso como los dos dedos, y encima de él una piña gruesa poco menos que la cabeza de un niño algunas, pero por la mayor parte menores, y llena de escamas por encima, más latas unas que otras, como las tienen las de los piñones; pero no se dividen ni se abren, sino estánse enteras estas escamas en una corteza del grosor de la del melón; y cuando están amarillas, que es desde a un año que se sembraron, están maduras y para comer, y algunas antes… y es tan suave fruta, que creo es una de las mejores del mundo, y de más lindo y suave color y vista, y parecen en el gusto como los melocotones, que mucho sabor tengan de duraznos, y es carnosa como el durazno», relata Fernández de Oviedo.

Al cronista, como a muchos otros, le faltaban las palabras para poder describir la maravilla y la novedad de lo que veía y probaba. Compara tanto su aspecto como su sabor con las frutas que conoce de Europa, pero así y todo, se queda corto de calificativos. Ante la original comparación con el fruto de los pinos europeos es bautizada como piña, aunque también se recogió el vocablo usado por los indígenas: «naná» o Ananaá».

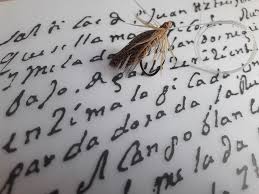

Entre las representaciones de esta fruta, destacamos la de Gonzalo Fernández de Oviedo, del año 1547. En su Historia General y Natural de las Indias, el autor incluye varios dibujos de su propia mano para ilustrar sus descripciones. Esto tiene un importante valor documental porque, a diferencia de las otras ilustraciones que tenemos de la flora y fauna americanas, las de Oviedo son realizadas por un testigo directo de las cosas que retrata y además las ilustra en su propio contexto. A pesar de la dudosa calidad artística, sus dibujos carecen de fantasía y aires orientales o europeos, aportando, en cambio, a este proceso paulatino de ir descubriendo la esencia del continente americano. No obstante, Oviedo se queja de la dificultad de transmitir la particularidad de este Nuevo Mundo. No puede ser representada por cualquiera. «Se necesitaría que fuese pintado por la mano de un Berruguete o de otro excelente pintor como él, o por un Leonardo da Vinci o Andrea Mantenga, famosos pintores que conocí en Italia».

Y después de todo esto, ¿qué queda por contar? Pues la lista es larga, muy larga y también amplia, así que lo mejor será tratar cada alimento por separado en sucesivas entradas y en alguna que otra recopilación.

Bibliografía:

Díaz Yubero, I. (1997): Sabores de España. Editorial Piramide.

Sanfuentes Echeverría, O. (2006): Europa Y Su Percepción Del Nuevo Mundo. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Keay, J.(2006): The spice route: A History. John Murray Publishers Ltd

Deja un comentario